Brioso, patriota y con deseos de transformar aquella pobre España con el impulso de sus juveniles energías, aquel joven rey de 20 años e imbuido de un alto concepto de sí mismo tenía plena conciencia de que su matrimonio, cuya urdimbre no había sido en modo alguno sencilla, era una cuestión de Estado y por ello la corte española estaba dispuesta a desplegar toda su magnificencia. Se habían lustrado las carrozas, se habían levantado tribunas y arcos triunfales, se habían reacomodado salones y habitaciones en palacio, se habían afinado los protocolos, y a Madrid había llegado todo un colorista conjunto de príncipes europeos, embajadas extraordinarias y misiones extranjeras procedentes de toda Europa, los Estados Unidos, todas las repúblicas iberoamericanas y representantes de lugares tan lejanos como Persia o el reino de Siam.

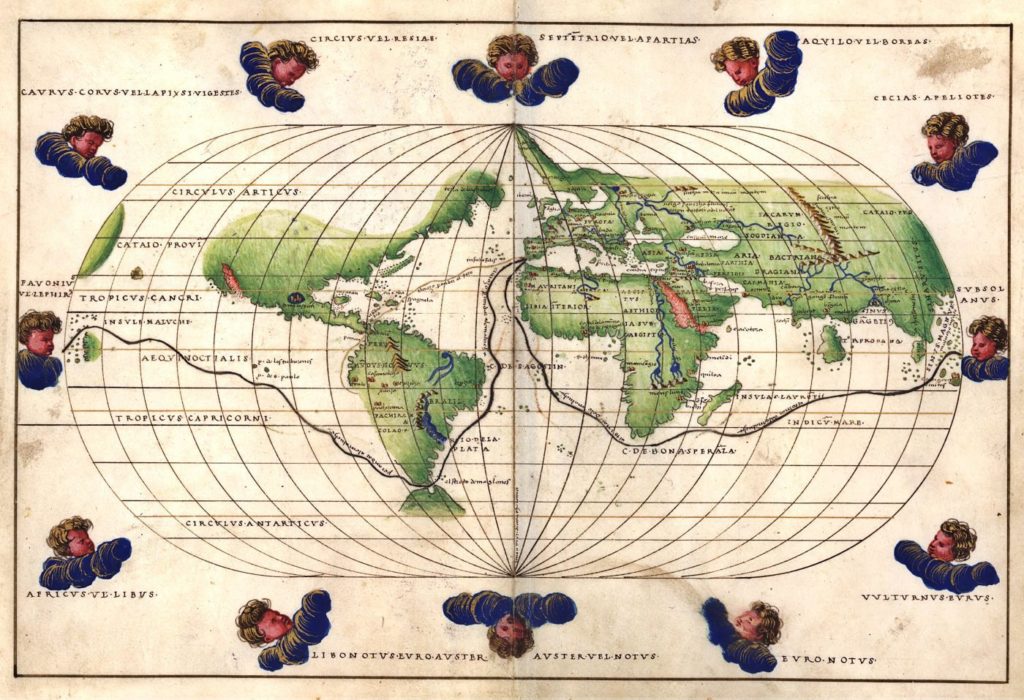

Desde comienzos de 1904 la cuestión de matrimonio real había copado las páginas de la prensa y el interés del público, pues tanto el propio rey como su madre la ex reina regente y el gobierno de la nación sabían que la elección de la futura reina no era una cuestión baladí dado que afectaba a cuestiones tan importantes como el futuro de la dinastía y la necesidad de entablar una alianza más estrecha con alguna de las grandes potencias continentales. Como telón de fondo los intereses coloniales de Francia y de Alemania en el norte de África, en tiempos de un colonialismo beligerante que colocaba a España en una posición privilegiada a causa de sus propios intereses históricos en Marruecos desde mediados del siglo XIX. Inglaterra y Francia, aliadas políticamente, querían dejar a la temida Alemania fuera de aquel reparto colonial y si desde Londres el rey Eduardo VII proponía como novia del rey de España a su sobrina la princesa Patricia de Connaught, en Berlín el káiser Guillermo II arrojaba al tablero matrimonial a la católica duquesa María Antonieta de Mecklenburg-Schwerin que era prima de la princesa heredera de Alemania. Para ambos una alianza con España era de capital relevancia, y nada mejor que sellarla con la unión entre dos dinastías en tiempos en los que las relaciones dinásticas aún facilitaban entendimientos y las monarquías eran de forma de estado de la mayor parte de Europa.

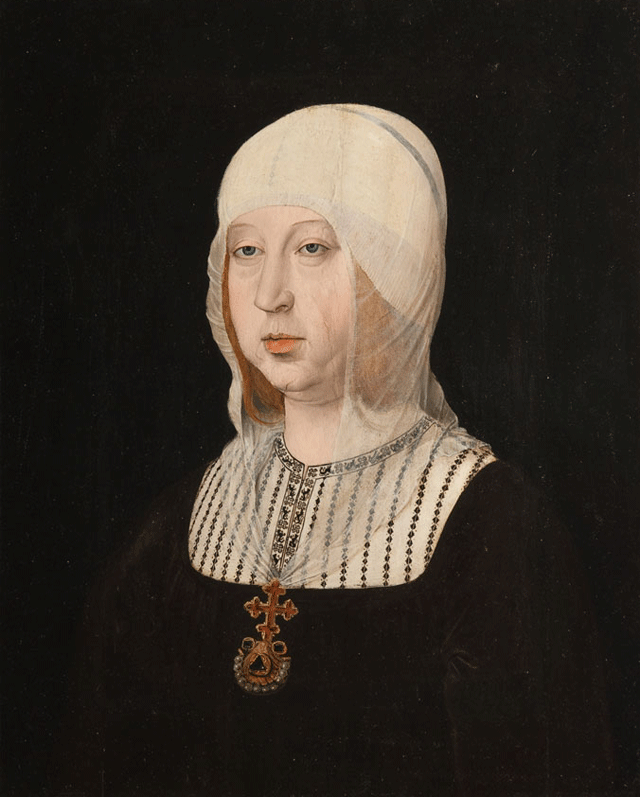

El rey Alfonso quiso buscar a la princesa elegida por sí mismo, y en junio de 1905 viajó a la corte de San Jaime en la que si Patricia le dejó clara su firme oposición a una boda española él quedó prendado desde el primer momento de la rubia Victoria Eugenia de Battenberg. De nada sirvieron las zalamerías del emperador alemán durante su visita a Berlín, ni su encuentro con las archiduquesas austriacas en Viena y con las insulsas princesas bávaras en Múnich. Alfonso y Ena, como todos conocían a Victoria Eugenia en familia, estaban decididos a casarse arrostrando todas las dificultades derivadas de la falta de rango suficiente de ella (una mera Alteza Serenísima) y de su confesión anglicana. Las críticas y las oposiciones fueron grandes. En España los sectores más conservadores de la corte y del ejército preferían una alianza con los imperios centrales, y en Inglaterra la iglesia anglicana se mostró feroz en sus descalificaciones a la novia. Pero la idea de una reina inglesa, moderna, liberal y emparentada con las grandes monarquías democráticas de Europa, que tanto gustaba a los liberales hispanos, caló en muchas conciencias. La dinastía se actualizaba, salía del circuito matrimonial de la vetusta realeza católica de siempre y a su llegada a España la novia del rey fue vitoreada a su paso por Irún, Alsasua, Zumárraga, Vitoria, Burgos, Valladolid y Segovia.

La boda real echó a la gente a las calles, Madrid se llenó de viajeros y dada la falta de hoteles de lujo para alojar a los distinguidos representantes extranjeros, el Jefe Superior de Palacio tuvo que solicitar su ayuda a los Grandes de España que remozaron sus carrozas y desempolvaron los salones de sus palacios y las libreas de su servidumbre para recibirlos en sus casas. Los días previos a la ceremonia los novios exultaban de gozo, las recepciones menudearon en palacio y en embajadas y los príncipes extranjeros pudieron conocer una España hasta entonces tan solo entrevista en la distancia y a través de tópicos y de clichés. No se escatimaron esfuerzos, gastos ni energías, y llegado el gran día el ceremonial fue de una belleza estéticamente irrepetible. Se desplegaron los mantos de corte, los trajes de Worth y de los grandes modistos y las mejores joyas, las carrozas se pasearon por Madrid y el rito en la iglesia de los Jerónimos se revistió de las mayores liturgias. Sin embargo, aquella apoteosis final que por un momento había centrado en España la atención del mundo concluyó en un gran acto fallido cuando los densos humos de la bomba Orsini de Mateo Morral, arrojada sobre la carroza real desde el fatídico balcón de la calle Mayor, dio al traste con tan altas expectativas para dar paso al desencanto. Se apagaron los vivas, las flores se marchitaron, se desmanteló la arquitectura efímera, y atrás quedaron expectativas e ilusiones pues una vez más España había mostrado lo peor de sí misma.

Sobre el autor

Ricardo Mateos es historiador y autor, entre otros, del libro Alfonso y Ena. La boda del siglo, Madrid, La Esfera de los Libros, 2019.